IMETER M4 - Methodenbeschreibung

Kontaktwinkel, Adhäsionsenergie und relative Benetzbarkeit

Im Unterschied zu optischen Methoden liefert M4 über die Messgröße Adhäsionsenergie direkte Aussagen über die energetischen Verhältnisse. Der Messbereich ist durch die neue Energiemetrik unbegrenzt, so können "Kontaktwinkel ≤ 0°"- Resultate, die bei totaler Benetzungen auftreten, differenziert werden. IMETER M4 Ergebnisse werden außerdem durch die neu eingeführte Größe "relative Benetzbarkeit" anschaulich und leichter verständlich.

Die Serienautomatik ermöglicht Memory-Effekte der Oberflächenenergie durch Wiederholung mit oder ohne Variation der Umstände systematisch zu untersuchen, auch etwa, um eine richtige Beschichtungsgeschwindigkeit zu bestimmen, Wiederholeffekte zu studieren oder um Effekte oder Haltbarkeit von Oberflächenbehandlungen erkennbar zu machen. Dynamische Auswirkungen auf die Kraft an der Dreiphasengrenzlinie können mit konstant und beschleunigt bewegten Benetzungsmessungen durchgeführt werden. Statische Messungen ermöglichen die Erfassung vieler Gleichgewichtskontaktwinkel entlang einer Oberfläche.

Nebst neuen Kraft-Effekten aus Dynamik und Materialschichtdicke, kann die Steiggeschwindigkeit des Meniskus und die Ausbreitung der Benetzung als Position der Dreiphasengrenze lokalisiert werden. Für den M4-Prüfbericht wird der jeweilige Messmodus mit statischer, dynamischer, teilbeschleunigter und konstant beschleunigter Dreiphasengrenzlinie ausgewertet; die autogenen Prüfberichte enthalten alle Angaben und dokumentieren Messungen beweiskräftig. Als Einführungsbeispiel zeigt Abb.1 ein Diagramm zum Verlauf der Adhäsionsenergie bei der Kontaktwinkelmessung an einem Kupferzylinder in Isooktan unter konstant beschleunigter Immersion/Emersion. Der Prüfbericht kann als PDF heruntergeladen werden (► ♦ PDF Prüfbericht (IDN°22513); für Fachleute sind diese kontra-intuitiven Ergebnisse besonders herausfordernd. - Immerhin, die ausgeklügelte IMETER-Technik ermöglicht die Beobachtung besonderer Phänome wie in Abb.1. Die "Oberflächen hat der Teufel gemacht", so wird der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli zitiert. - Und, um im Bilde zu bleiben, IMETER M4 ist das Vademecum zum systematischen Exorzissmus dämonischer Oberflächen.

Themen ►Anwendbarkeit - ►Methodenprinzip - ►statische Messung - ►Carbon - ►Oberflächenenergie PTFE - ►dynamischer Effekt HDPE -► Erstmessungen sind anders PMMA - ►Position der Triple Line - (Superwetting) -►Graphit

Im Vergleich zur gängigen Technik der Kontaktwinkelmessung am liegenden Tropfen (sessile drop), bietet IMETER M4 eine ziemlich einfache Handhabung und ein robustes instrumentelles Setting, das nur aus wenigen Teilen besteht. IMETER M4 Messungen werden in einer kontrollierten Umgebung programmgesteuert ausgeführt, wobei auch andere Gase als Luft bei der Messung beteiligt sein können. Die Messungen unter anderen Temperaturbedingungen als der Raumtemperatur sind technisch problemlos durchführbar. Im Hinblick auf kinetische Messungen des Benetzungsverhaltens sind vielfältige Einstellmöglichkeiten vorhanden. Mit der statisch abtastenden Messung der Gleichgewichtskräfte liefert die sich ergebende Einstellgeschwindigkeit als zusätzliche Kenngröße levelling time. Für dynamische, teil- und vollbeschleunigte Benetzungsgeschwindigkeiten werden die dynamischen Messmöglichkeiten ausschließlich durch die Wandlergeschwindigkeit der Wägezelle begrenzt.

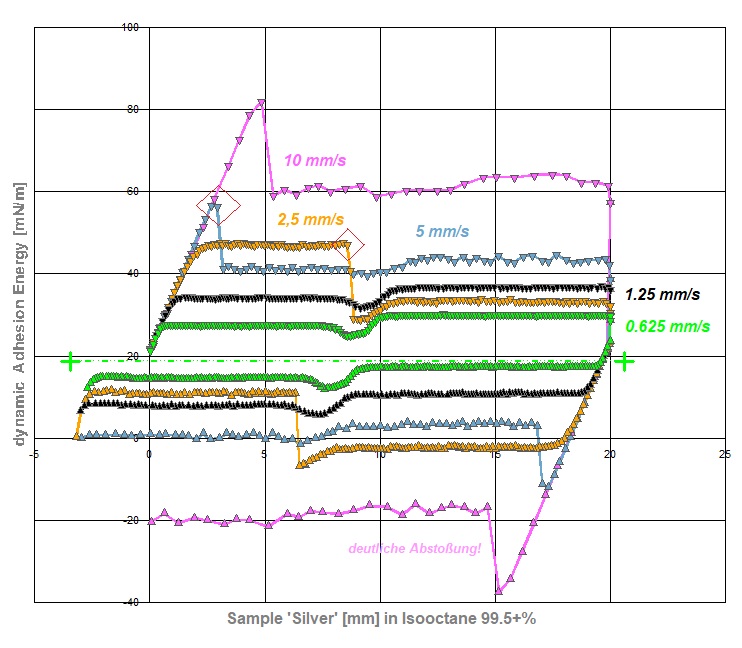

Abb.1: Verlauf der Adhäsionsenergie als "Kontaktwinkelmessung ohne Kontaktwinkel" - Ein Kupferzylinder wird beschleunigt in Isooktan eingetaucht. Mit der Geschwindigkeitszunahme steigt (adv) bzw fällt (rec.) die "Adhäsionsenergie" überproportional, bei einer Geschwindigkeit von 2.8mm/s tritt eine Diskontinuität auf und es liegt eine Hystereseinversion vor. Die Einzelheiten der Messung im ►PDF Prüfbericht IDN°22513.

Abb.1: Verlauf der Adhäsionsenergie als "Kontaktwinkelmessung ohne Kontaktwinkel" - Ein Kupferzylinder wird beschleunigt in Isooktan eingetaucht. Mit der Geschwindigkeitszunahme steigt (adv) bzw fällt (rec.) die "Adhäsionsenergie" überproportional, bei einer Geschwindigkeit von 2.8mm/s tritt eine Diskontinuität auf und es liegt eine Hystereseinversion vor. Die Einzelheiten der Messung im ►PDF Prüfbericht IDN°22513. Abb.1a: Adhäsionsenergie bei beschleunigter Zwangsbenetzung. - Das Diagramm zeigt die Entwicklung der (scheinbaren) Adhäsionsenergie bei variierter Beschleunigung. Die Messwerte zeichnen einen hochsymmetrischen adv/rec-Verlauf, eine geschwindigkeits-über-proportionale Kraftänderung; einen Sprung oder Abbruch der Adhäsionsenergie bei einer bestimmten Energie bzw. Geschwindigkeit und eine Inversion der Hysterese.

Abb.1a: Adhäsionsenergie bei beschleunigter Zwangsbenetzung. - Das Diagramm zeigt die Entwicklung der (scheinbaren) Adhäsionsenergie bei variierter Beschleunigung. Die Messwerte zeichnen einen hochsymmetrischen adv/rec-Verlauf, eine geschwindigkeits-über-proportionale Kraftänderung; einen Sprung oder Abbruch der Adhäsionsenergie bei einer bestimmten Energie bzw. Geschwindigkeit und eine Inversion der Hysterese.[Bedeutung] Die materiellen Eigenschaften, die im Zusammenhang mit Benetzbarkeit und Kontaktwinkel stehen, sind beispielsweise Lackier-, Bedruck- und Verklebbarkeit der Lotuseffekt, sowie Sauberkeit, Rauigkeit, Homogenität einer Oberfläche, Wirkung von Oberflächenbehandlungen, Alterung, Adsorption und Diffusion aus Bulkmaterial (z.B. Migration von Kunststoff-Antistatika). Ob eine Flüssigkeit von einer Oberfläche abperlt oder wie ausgeprägt die Neigung zur Anhaftung vorliegt, wird über die Kontaktwinkelhysterese zugänglich. Beispielsweise ist die Empfindlichkeit einer Wasserwaage durch die Kontaktwinkelhysterese (CAH) der Blase in der Libelle wesentlich bestimmt. Die Adhäsionsenergie-Hysterese (ªH) ist die dementsprechende Energiebarriere (der Umkehr). So, wie anziehende und abstoßende Kräfte den Untergrund der energetischen Wechselwirkungen sind, die wiederum als Adhäsionskraft an der Triple Line (Dreiphasenkontaktlinie) zum Vorschein kommen. Diese Kraft - zusammen mit der Oberflächenspannung des Fluids - formt den Tropfen. Goniometrie ist die Beobachtung der Auswirkung, gravimetrisch aber wird die ursächliche Kraft gemessen. Die Bedeutung dieser Kraft ist enorm, sie zerrt oder drückt als ±Zugkraft über eine schmale Triple Linie an der Prüfkörperoberfläche - in molekularen Dimensionen. Vielfach treten fest-flüssig-Kontake bei Beschichtungsvorgängen im Produktionszusammenhang auf und eine optimale Adhäsionsenergie mag den Unterschied von 'sehr gut' zu 'perfekt' machen.

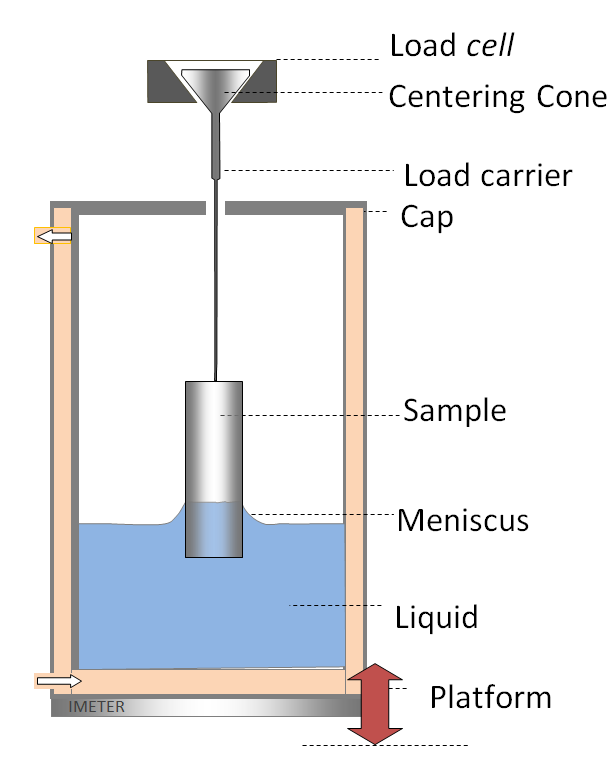

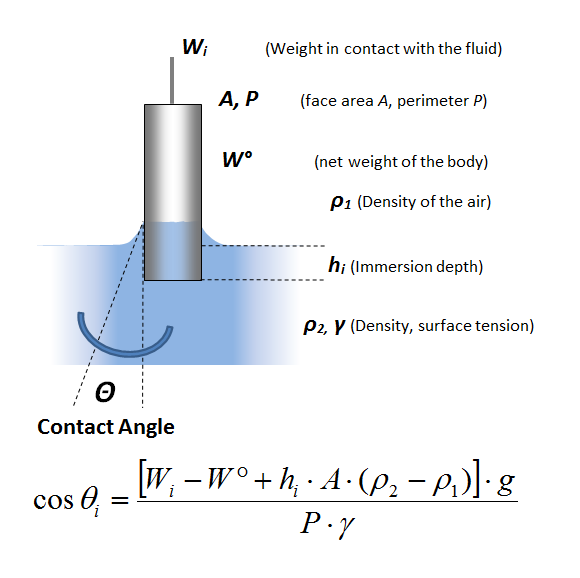

[Prinzipien] Die IMETER Methode M4 beruht auf Kraftmessungen beim Ein- und Austauchen fester Körper definierter Geometrie in eine Messflüssigkeit. Die Berechnung der Kontaktwinkel erfolgt über das Gewicht der auftretenden Menisken (vgl. Abb.2 und 3), wobei die verantwortliche Adhäsionskraft messtechnisch oft als relativ kleiner Betrag auf großem Untergrund zu bestimmen ist. Deshalb müssen statische und kinetische Kraftkorrekturen angewendet, um reine Benetzungskräfte - als (unerklärte) Restkräfte - aus den Wägedaten zu extrahieren.

Für Kontaktwinkelmessungen werden bekanntermaßen oft optische Geräte angewendet. Optische und gravimetrische Kontaktwinkelmessungen basieren auf dem selben physikalischen Konzept. Bei optischen Messungen an liegenden Tropfen sind Konventionen erforderlich, etwa, mit welcher Technik Tropfen aufgetragen werden, wie groß diese sein sollen, nach welcher Zeit der Winkel gemessen wird etc. Solche Konventionen erübrigen sich bei M4 (statisch), da keine Parameter erforderlich sind. Die Selbststeuerung des Ablaufs über Gleichgewichtskräfte normiert Ergebnisse automatisch stoffgerecht und sinnvoll. Statische Messungen bedeuten hier Messungen über Gleichgewichtskräfte - nicht zu verwechseln mit Messungen an liegenden Tropfen, wobei 'statisch' den irgendwie aufgelegten Tropfen bedeutet [Lit. 103].

Sofern die Anwendung der Wilhelmy-Methode nicht zur Bestimmung der Oberflächenspannung mittels Platinblech dient, werden bisher Kontaktwinkelmessungen mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit ausgeführt [Lit. 83, S.318-321]. Sie liefert aus Kraft-Weg-Verläufen extrapollativ bestimmte Einzelwerte für den mit voranbewegter (adv.) oder zurückziehender (rec.) Fließfront bestimmten Kontaktwinkel. Das hat wenig mit modifiziereten Wilhelmy-Technik von IMETER M4 zu tun. Demgegenüber sind mit IMETER Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ziemlich wahlfreie Parameter, außerdem werden Messkurven komplett ausgewertet. So wird eine Anzahl an Kontaktwinkeln und Adhäsionsenergien bestimmt, womit Mittelwert und Standardabweichung ein statistisch präzisiertes Bild einer Oberfläche liefern. Eine bedeutende Eigenschaft von IMETER M4 besteht in der korrekten Bestimmung der Adhäsionsenergie (ªE) an isotropen Oberflächen. Eine gute Versicherung über die Korrektheit von Messungen kann durch voluminöse Prüfkörper erreicht werden. Denn, eine längs der Immersion konstant bleibende Adhäsionsenergie ªE versichert über die Korrektheit der Messung indem Fehlangaben im Probekörperumfang, der Dichte- oder Viskosität zu charakteristischen Steigungen im einzelnen ªE -Verlauf führen. Diese wichtige innere Rückversicherung über Richtigkeit und Integrität, bietet keine andere Methode! Mit dem Einsatz zylindrischer Prüfkörper bei dynamischen und beschleunigten Immersionsmessungen wird eine ideale Viskositätskorrektur eingesetzt - es ist die exakte Form der Viskositäts-Kraft-Beziehung zur Korrektur (Fvisc), die bei IMETER M5 DiVA für metrologische Viskositätsmessungen verwendet wird.

Traditionell werden Messergebnisse bei dem Befund belassen "Kontaktwinkel Θ = 0° - also totale Benetzung". Dies wurde als unbefriedigend befunden, denn auch bei totaler Benetzung, einem Θ-Null-Ergebnis - also bei

(γs - γsl) / γ ≥1, sollte trotzdem ein konkreter Befund hervorgebracht werden, selbst dann, wenn die Adhäsionskraft als größer gemessen wird, als es die Flüssigkeits-Oberflächenspannung (γ) für den Umfang (P) erlauben würde. Für kommunizierbare Ergebnisse musste die Kontaktwinkel-Metrik deshalb verlassen werden, da die Young-Gleichung

cos(Θ) = (γs - γsl) / γ ohne Korrekturterme mathematisch nicht gelten kann, indes mit "cos(Θ) > 1" kein physischer Kontaktwinkel vorliegt. Um das Dilemma zu umgehen, wird bei M4 eine Verbindung von Young-Dupré und Wilhelmy-Gleichung angewendet, wobei Winkel durch Kräfte ersetzt werden :

ªE = mmeniscus·g/p = ªF/p = γ·cos(Θ) = γs - γsl

Dem hydrostatischen Druck, der über die Triple Line vermittelt wird, entspricht die Adhäsionsenergie ªE, die äquivalent mit der Differenz von Oberflächenenergie der Festkörperoberfläche (γs) und der Grenzflächenenergie der Benetzung (γsl) ist., wobei die netto angreifende Adhäsionskraft bei dynamischen Messungen bestimmt wird aus:

ªF = (WRaw-W0-WBuoy.)·g +FBuoy.air - Fvisc - Fkinetic

Die ªE -Skala stellt eine energiebasierte Metrik (in mJ/m² oder mN/m) bereit, die direkt die Arbeit der Benetzung misst und keine trigonometrische Begrenzung hat. Sie kann bei Superwetting größere Werte als die der Oberflächenspannung der Flüssigkeit (γ) anzeigen oder negativ werden und Abstoßung detektieren. Das überwindet die Limitationen von Θ-Winkelbetrachtungen und ist in dynamischen oder energiebestimmten Szenarien robuster. Eine wichtige mit ªE verbundene Größe ist die Adhäsionsarbeit (Work of Adhesion):

Wa = γ(1+cos(θ)) = γs - γsl + γ (Young-Dupré-Gleichung). Wa ist eine bedeutende thermodynamische Größe und die duch ªE und die Oberflächenspannung des Fluids alternativ angegeben wird :

Wa = ªE + γ

Andere, deutende Bezeichnungen für den Begriff Adhäsionsenergie ªE sind Haftspannung, spezifische Adhäsionskraft oder -spannung oder ªEquivalente Grenzlinienenergie.

Anschaulich kann diese Größe mit der Oberflächenenergie des Fluids in ein prozentuales Verhältnis gesetzt, wodurch die relative Benetzbarkeit (B%) die Qualität der Benetzung allgemein verständlich deklariert:

B%= ªE/γ·100%. -- Beispielszahlen: die relative Benetzbarkeit von B+100% (entspricht θ=0°) ist die maximal mögliche Benetzungsgüte, ein B±0% bedeutet θ=90°, das ist die Obergrenze einer spontanen Benetzbarkeit; und B-100% würden eine absolute Hydro- bzw. Lyophobie anzeigen (θ=180°). So kann etwa bei B+73% gesagt werden, dass das Fluid die Oberfläche ganz gut benetzt, flache Tropfen bildet aber selbst nicht besonders gut spreitet. Tritt ein Ergebnis wie B+130% auf, liegt eine Überbenetzung (superwetting) vor, die normalerweise unsinnig ist, da außerhalb der Kontaktwinkel Skala befindlich. Lösung: Der klassische Spreitungskoeffizient (Parameter of Spreading) S bietet für jeden Fall eine aussagekräftige Kennzahl:

S = γs - γsl - γ bzw. (spezifischer) ªS = ªE - γ ⇒ Je größer ªS desto stärker ist der Ausbreitungsdruck und mithin das Kriech- und Penetrationsvermögen.

[Verfahren, Beispiel für eine statische M4-Messung] Die Probe wird an einem Probenhalter lotrecht befestigt und am Lastträger der Wägeeinrichtung eingesetzt. Der Paralleltisch bewegt die Messzelle (ein Temperiergefäß), in der sich die Messflüssigkeit unter der mittemperierten Probe befindet so, dass sich die Probenunterseite kurz über der Flüssigkeitsoberfläche befindet. Ein Spezialdeckel kann aufgesetzt werden, um die Messzelle soweit möglich abzuschließen. Die Probe konditioniert bei der gewählten Temperatur und Atmosphäre in der Messzelle. Nach der Konditionierphase startet die Messung von selbst, indem sich die Plattform in Mikrometerschritten hebt. Sobald die Flüssigkeitsoberfläche durch die Probe berührt wird, stoppt die Bewegung, das Bezugsniveau ist gefunden. Nun wird wägetechnisch beobachtet, bis keine hinreichende Kraftänderung mehr auftritt und Kräfte aus Benetzung und Auftrieb das vorgegebene Gleichgewichtskriterium erreicht haben. Dann wird die Probe um eine definierte Strecke tiefer in die Flüssigkeit bewegt und erneut wird das Abklingen auf ein vorgegebenes Kräfte-Gleichgewichtskriterium verfolgt. Das stufenweise Eintauchen kann vielfach wiederholt werden. Der Längenabstand der Abtastung ist variabel, so dass die Influenzstrecke bestimmt werden kann, über die eine Nachbarbenetzung wirkt. Mit dem Erreichen einer maximalen Immersion wird die Bewegungsrichtung zur Emersion umgekehrt. Dabei wird (oft) zuerst die Haltekraft der angepinnten Triple Line erkennbar. Nach Überwindung des Kontaktwinkel-Hysteresebereichs wird der Rückzugskontaktwinkel gemessen. Im Hysteresebereich, wo sich Kontaktwinkel bzw. Adhäsionsenergie von advancing nach receding transformieren, kann z.B. über kleinere Strecken gemessen, um den Vorgang bei der Kontaktwinkelumkehr detailliert zu erfassen. Bisweilen wird das Verfahren so eingestellt, dass die Kraft-Weg-Abtastung beim Herausbewegen des Körpers mit dem Erreichen der Oberfläche fortgesetzt erfolgt, wobei die Auszugstrecke und Kraft des Meniskus' vor dem Abreißen der Flüssigkeitslamelle ('capillary bridge') mitunter Zusatzinformationen bietet, wie auch die evtl. verbliebene FLuidmenge auf der Probe. Mit einem voluminöseren Prüfkörper kann M4-statisch auch die Dichte des Fluids bestimmen, so dass die Adhäsionsenergien sogar ohne anzugebende Fluiddaten ermittelt werden können. -- Die M4 Messung läuft mit dem Einsetzen der Probe automatisch ab. Sobald das steuernde Messprogramm (IMPro) seine Arbeit getan hat, liegt auch schon das Ergebnis als Bericht mit Diagrammen, Tabellen und Vergleichen vor.

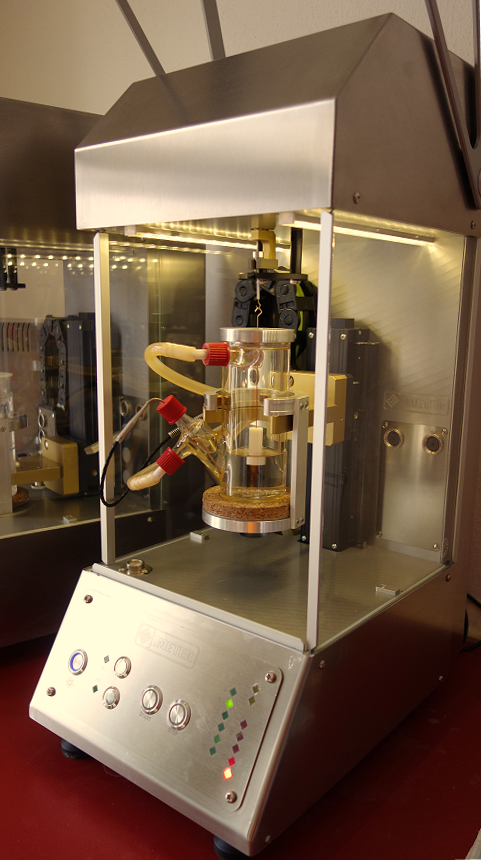

Abb.: IMETER 6 bei einer Kontaktwinkelmessung

Abb. 2: Schematischer Minimlaufbau zu einer M4-Messung.

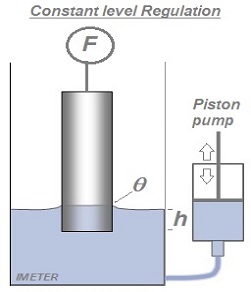

Abb. 2: Schematischer Minimlaufbau zu einer M4-Messung. Abb.2a: Apparative Korrektur: Mittels Kolbenpumpe kann der Fluidpegel in der Messzelle konstant gehalten werden, indem Flüssigkeitsmengen in die Messzelle ein- bzw. ausgepumpt werden. [Die CLT-Hardware ist ein optionales Zubehör]

Abb.2a: Apparative Korrektur: Mittels Kolbenpumpe kann der Fluidpegel in der Messzelle konstant gehalten werden, indem Flüssigkeitsmengen in die Messzelle ein- bzw. ausgepumpt werden. [Die CLT-Hardware ist ein optionales Zubehör]Beim Erstkontakt von Körper und Flüssigkeit wird eine Gewichtsänderung infolge der Menikusbildung registriert und das entsprechende Volumen so bewegt dass das Nullniveau exakt bei 0-Immersion gesetzt wird. - Ausgleichsvolumina bei dynamischen Messungen werden über die Geometrie des Körpers und die Immersionsgeschwindigkeit bestimmt und damit die Fördergeschwindigkeit der Pumpe synchonisiert. <klicken für Animation; Näheres s. Erklärungsseite>

Abb. 3: Gleichung zur Kontaktwinkebestimmung für statische Messungen der Gleichgewichtskontaktwinkel θs,adv und θs,rec. (Eine kleine Korrektur zum schwindenden Luftauftrieb durch abtauchende Volumen kommt noch hinzu. Bei dynamischen und beschleunigten θ-Messungen werden dynamische, kinetische und viskose Korrekturen als Fremdkräfte im Zähler des Bruchs addiert bzw. subtrahiert.

Abb. 3: Gleichung zur Kontaktwinkebestimmung für statische Messungen der Gleichgewichtskontaktwinkel θs,adv und θs,rec. (Eine kleine Korrektur zum schwindenden Luftauftrieb durch abtauchende Volumen kommt noch hinzu. Bei dynamischen und beschleunigten θ-Messungen werden dynamische, kinetische und viskose Korrekturen als Fremdkräfte im Zähler des Bruchs addiert bzw. subtrahiert. [ Beispiel, statische M4 - Kontaktwinkelmessung Carbon / Wasser]

Statische Kontaktwinkel-Messung durch Meniskusabtastung über 10mm entlang eines dünnen, 19.7mg Kohlefaserstabs. Für die recht kleine Probe wurde eine Mikro-Waage zur Kraftmessung verwendet. Abb. 3a und 3b bilden das Ergebnis ab. Was kann ein solches Ergebnis einer Einzelmessung aussagen?

♦ Die Kontaktwinkel-Messwerte streuen um 1-2° (bzw. ªE ±1.5 mN/m), was für die naturbelassene Probenoberfläche nicht ungewöhnlich ist.

♦ Anhand der Adhäsionsenergie von ~40 mN/m des Wassers auf der Probenoberfläche, kann davon ausgegangen werden, dass Flüssigkeiten mit einer von ~40 mN/m gut bis total benetzend wirken sollten. Denn der ªE Wert liefert einen brauchbaren Vorschlag für eine Flüssigkeit mit einer Oberflächenspannung geeignet zum Benetzen der Festkörperoberfläche. Die Schätzung aus ªE/γ =1 also "γ=ªE" für 100% Benetzbarkeit ist jedoch mit einer größeren Unsicherheit wegen Effekten von Polarität und Lewissäure-Azidität geschuldet.

♦ Ein ªE-wert, um 40 mN/m, ist typisch für die Oberflächenspannung γ von Epoxydharzen und auch für die Oberflächenenrgie von PAEK (Polyaryletherketon) ~39.8mN/m.-

Abb.3a: Statischer Kontaktwinkel - 10mm entlang des dünnen Kohlefaserstabs. Ausgeprägte Kontaktwinkelhysterese von CAH 55°.

Abb.3a: Statischer Kontaktwinkel - 10mm entlang des dünnen Kohlefaserstabs. Ausgeprägte Kontaktwinkelhysterese von CAH 55°.

♦ Aufgrund von zusätzlich konstituellen Ähnlichkeiten würden sich übliche Bisphenol A haltige Harze (γ38-42mN/m) wahrscheinlich gut bis sehr gut verträglich mit dem Carbonstab verbinden.

♦ Der Kohlefaserstab ist von Wasser mit θ=55° als mittelbenetzbar zu klassifizieren; die relative Benetzbarkeit beträgt B% 55%, und

♦ Wasser liegt in Form angeflachter Tropfen auf (40-70°), die kaum freiwilling von der Carbon-Oberfläche abrollen können (CAH 55°).

Abb.3b: statische Adhäsionsenergie - über 10mm entlang eines dünnen, 19.7mg Kohlefaserstabs. - Bei Richtungsumkehr klebt die Triple Line relativ stark als dünner Ring der Grenzlinie - bei absolut 33mN/m Adhäsionsenergie-Hysterese.

Abb.3b: statische Adhäsionsenergie - über 10mm entlang eines dünnen, 19.7mg Kohlefaserstabs. - Bei Richtungsumkehr klebt die Triple Line relativ stark als dünner Ring der Grenzlinie - bei absolut 33mN/m Adhäsionsenergie-Hysterese.

Im Protokoll der Messung (►♦ PDF 'Kohlefaserstab 'CARBON - Bone' ) sind Ergebnisse und deren Zustandekommen beweiskräftig angegeben.

Auf dem IMETER-Gerät, können auch die erforderlichen Stoffeigenschaften richtig genau bestimmt werden, Viskosität und Dichte mit ►IMETER M5, die Ober- und Grenzflächenspannung mit ►IMETER M1/M2.

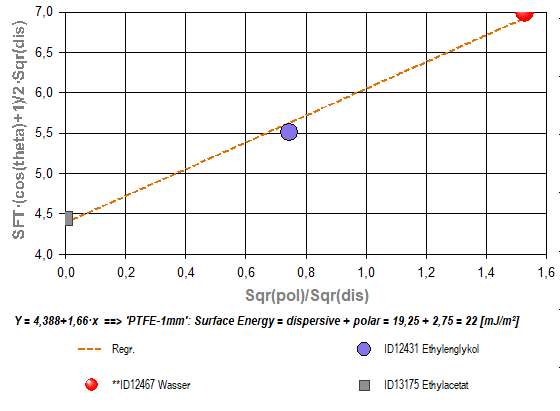

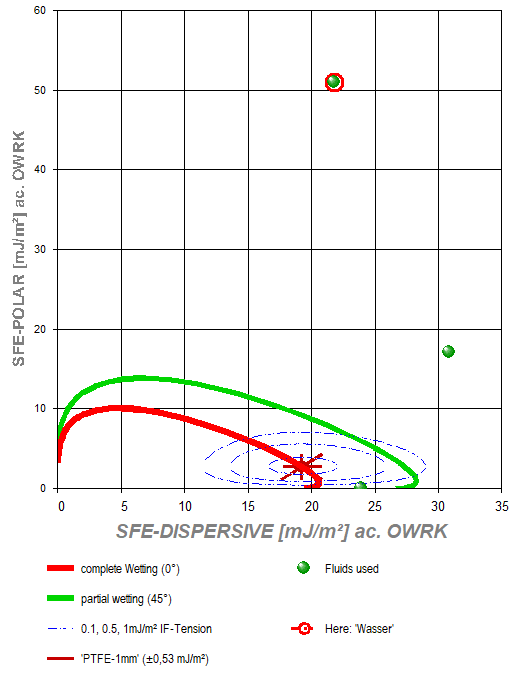

[Beispiel Oberflächenenergie PTFE] Die Diagramme unten zeigen am Beispiel der Messung des Wasser-Kontaktwinkel an einer 1mm dicken PTFE-Platte in Abb.4, Rohdaten entsprechend dem Ausdruck "Wi-W°" (wcorr). Mit Abb.5, wird die Adhäsionsenergie (ªE) angezeigt und in Abb.6 die advancing- und receding- Kontaktwinkel entlang der Immersion. Ein Datenbank-Lookup identifiziert andere Messungen an gleichbenannten Proben ("PTFE-1mm") in der Datenbank. Die automatische Berechnung der Feststoff-Oberflächenenergie erfolgt per Mausklick und verlängert den jewiligen Prüfbericht um detaillierte Oberflächenenergieberechnungen und Diagramme wie Abb.7 und Abb.8. EInzelheiten können über das verlinkte PDF in Erfahrung gebracht werden: ►♦ PDF- IMETER-M4 Messung an PTFE

Abb.4: Das Rohdatendiagramm zeigt das registrierte Nettogewicht entlang der Eintauchlänge nach Abzug von Proben- und Halterungsgewichten.

Abb. 7: (Weiteres zu dem Beispiel) Ein automatisches "Lookup" in der Datenbank fügt vorhandene Ergebnisse in die Betrachtung ein und berechnet so die Oberflächenenergie selbsttätig.

Abb. 7: (Weiteres zu dem Beispiel) Ein automatisches "Lookup" in der Datenbank fügt vorhandene Ergebnisse in die Betrachtung ein und berechnet so die Oberflächenenergie selbsttätig. Abb.5: Diagramm zur Adhäsionsenergie ªE. Adhäsionsenergie Spezifische Adhäsionskraft - Adhäsionsenergie.der 1mm Teflonplatte

Abb.5: Diagramm zur Adhäsionsenergie ªE. Adhäsionsenergie Spezifische Adhäsionskraft - Adhäsionsenergie.der 1mm Teflonplatte Abb. 8: Mit dem aus der Datenlage erzeugten Diagramm "Wetting-Zones" wird die Polar/Dispers-Qualität der Oberflächenenergie dargestellt. Aus dem Diagramm können Qualitätsvorhersagen zur Benetzbarkeit bzw. Verträglichkeit aus der polar-dispers-Analyse gewonnen werden.

Abb. 8: Mit dem aus der Datenlage erzeugten Diagramm "Wetting-Zones" wird die Polar/Dispers-Qualität der Oberflächenenergie dargestellt. Aus dem Diagramm können Qualitätsvorhersagen zur Benetzbarkeit bzw. Verträglichkeit aus der polar-dispers-Analyse gewonnen werden. Abb.6: Die beiden Kontaktwinkel Θadv. und Θrec. werden durch lineare Regression bestimmt. Der Übergangsbereich, d.h. der Bereich der ♦ Kontaktwinkelhysterese wird separat analysiert und der Steigungsparameter in Graden pro Millimeter angegeben.

Abb.6: Die beiden Kontaktwinkel Θadv. und Θrec. werden durch lineare Regression bestimmt. Der Übergangsbereich, d.h. der Bereich der ♦ Kontaktwinkelhysterese wird separat analysiert und der Steigungsparameter in Graden pro Millimeter angegeben.Eine Auswertung über ªE, die besonders für hochenergie-Oberflächen neue Erkenntnisse bringen dürfte, wird hinzugefügt, sobald dafür ein Budget steht.

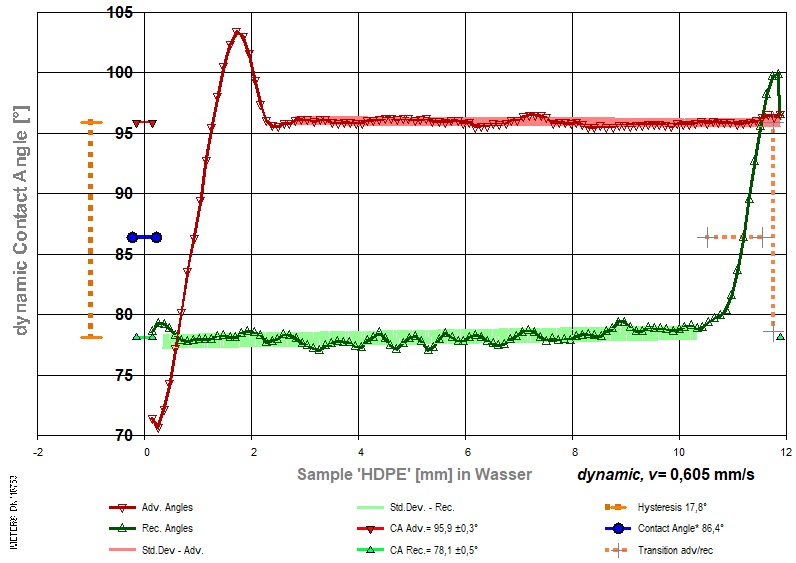

Abb.9: PE-HD und Wasser - dynamisch mit 0.6mm/s gemessen ergibt 5% Benetzbarkeit. - Die Kante an der Stirnseite des PE-Stabes führt bei 1.8 mm Tauchtiefe in der adv.-Bewegung zu der markanten „Überspannung“.

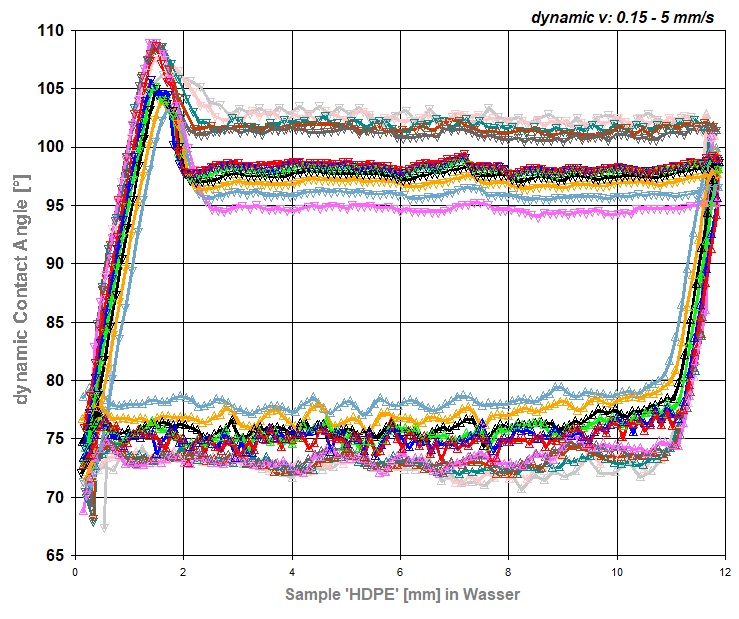

Abb.9: PE-HD und Wasser - dynamisch mit 0.6mm/s gemessen ergibt 5% Benetzbarkeit. - Die Kante an der Stirnseite des PE-Stabes führt bei 1.8 mm Tauchtiefe in der adv.-Bewegung zu der markanten „Überspannung“.  Abb.10: PE-HD / Wasser, dynamisch; Sequenz mit Phasengeschwindigkeiten 0.15 bis 5mm/s. Eine auffällige Lücke (bei adv. 100°) wird durch eine sprunghafte Änderung des Kontaktwinkels ab einer bestimmten Benetzungsgeschwindigkeit (0.8mm/s) erhalten.

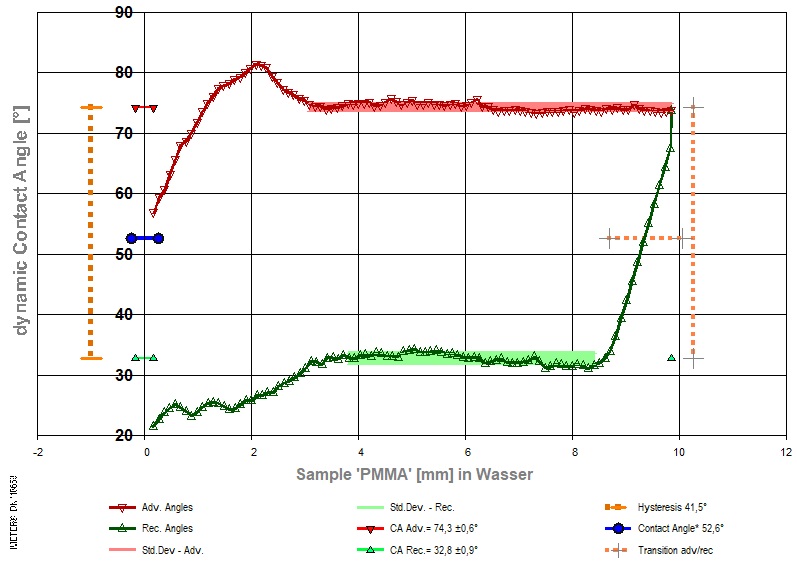

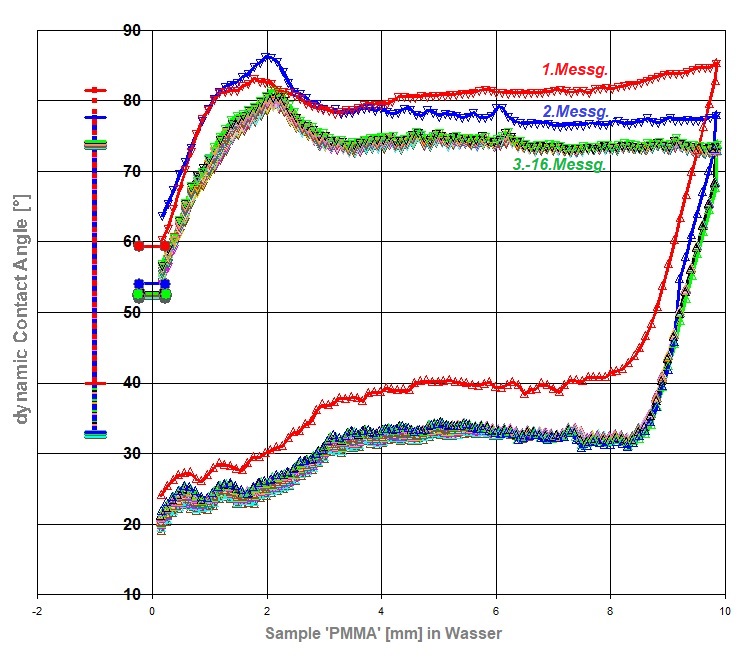

Abb.10: PE-HD / Wasser, dynamisch; Sequenz mit Phasengeschwindigkeiten 0.15 bis 5mm/s. Eine auffällige Lücke (bei adv. 100°) wird durch eine sprunghafte Änderung des Kontaktwinkels ab einer bestimmten Benetzungsgeschwindigkeit (0.8mm/s) erhalten. Abb.11: PMMA / Wasser, dynamisch (v=0.1mm/s), 56% Benetzbarkeit. Die dritte Messung, grün in Abb.12 eingezeichnet. (Die anfänglichen 3mm der Probe sind geometrisch nicht exakt - daher der Verlauf am Probenende).

Abb.11: PMMA / Wasser, dynamisch (v=0.1mm/s), 56% Benetzbarkeit. Die dritte Messung, grün in Abb.12 eingezeichnet. (Die anfänglichen 3mm der Probe sind geometrisch nicht exakt - daher der Verlauf am Probenende). Abb.12: PMMA / Wasser, dynamisch; Sequenz mit konstanter Phasengeschwindigkeiten 0.1 mm/s.- Die Benetzbarkeit in den beiden ersten Messungen verhält sich anders, dannach passiert nicht mehr viel; evtl. ein schwach ausgeprägtes hydrophilieren durch den Wasserkontakt.

Abb.12: PMMA / Wasser, dynamisch; Sequenz mit konstanter Phasengeschwindigkeiten 0.1 mm/s.- Die Benetzbarkeit in den beiden ersten Messungen verhält sich anders, dannach passiert nicht mehr viel; evtl. ein schwach ausgeprägtes hydrophilieren durch den Wasserkontakt. Es tritt häufiger auf, dass die Erstbenetzung etwas andere Resultate zeigt. Die Oberfläche wird durch die Passage der Triple Line geschlichtet (oder es handelt sich auch um eine Art Gedächtislöschung). Dabei vermittelt diese Phasengrenze eine beträchtliche Kraft über einen schmalen Längenbereich, die eine Oberfläche strukturell verändern kann.

Falls Manipulationen von Flüssigkeiten, der Temperatur, der Atmosphäre, der Oberflächen ... durchgeführt werden sollen, beispielsweise, um die Wirkung eines Additivs in einer Formulierung zu testen, markiert ein erreichter, stationäre Zustand den Zeitpunkt, ab dem subtile Effekte gesehen werden können. Um die Vergleichbarkeit von Materialoberflächen zu verbessern, mögen Erst- und Widerholungsmessung durch eine Oberflächenvorgeschichte geprägt sein, so greift hier ab oder mit der 3. Ausführung die Messung, der durch das Messfluid selbst standardisierten Materialoberfläche.

Die Kurven werden im Verlauf von Messung zu Messung etwas glatter, d.h. präziser, ein Einfluß auf die Kontaktwinkelhysterese ist kaum vorhanden.

Dem Prüfbericht ►♦ IDN18659_PMMA-Wasser können weitere Informationen entnommen werden.

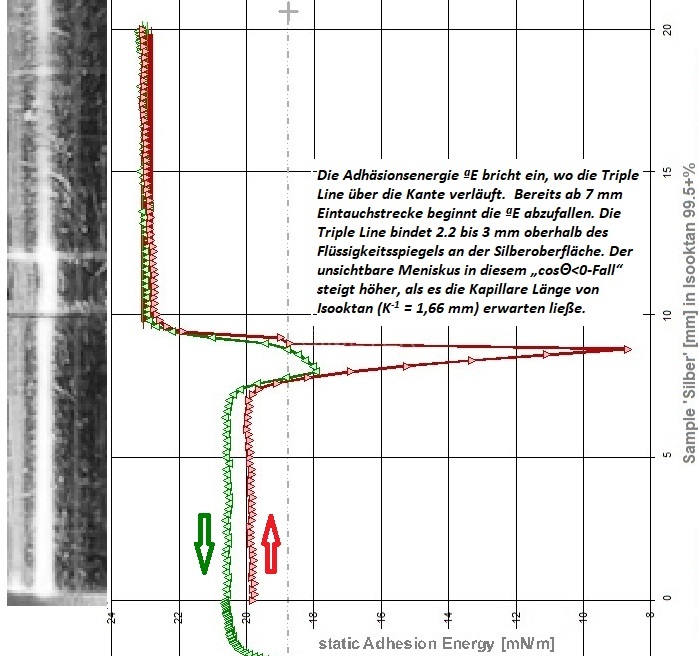

- Wo verläuft die Dreiphasengrenzlinie bei Kontaktwinkel = 0° ?

- Wie wirkt sich die Variation der Benetzungsgeschwindigkeit darauf aus ?

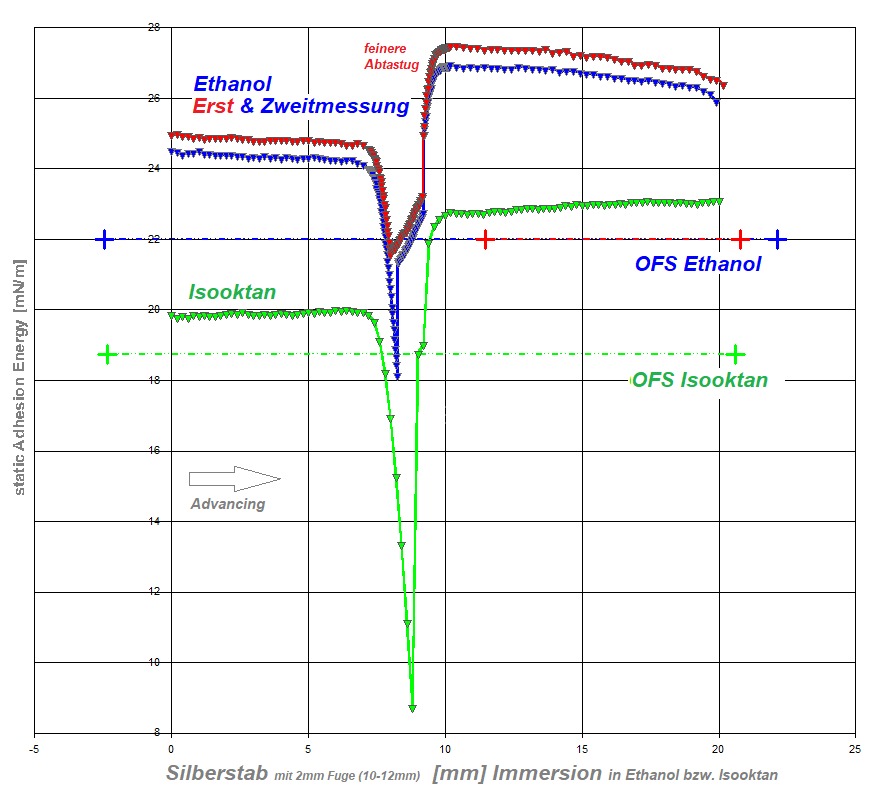

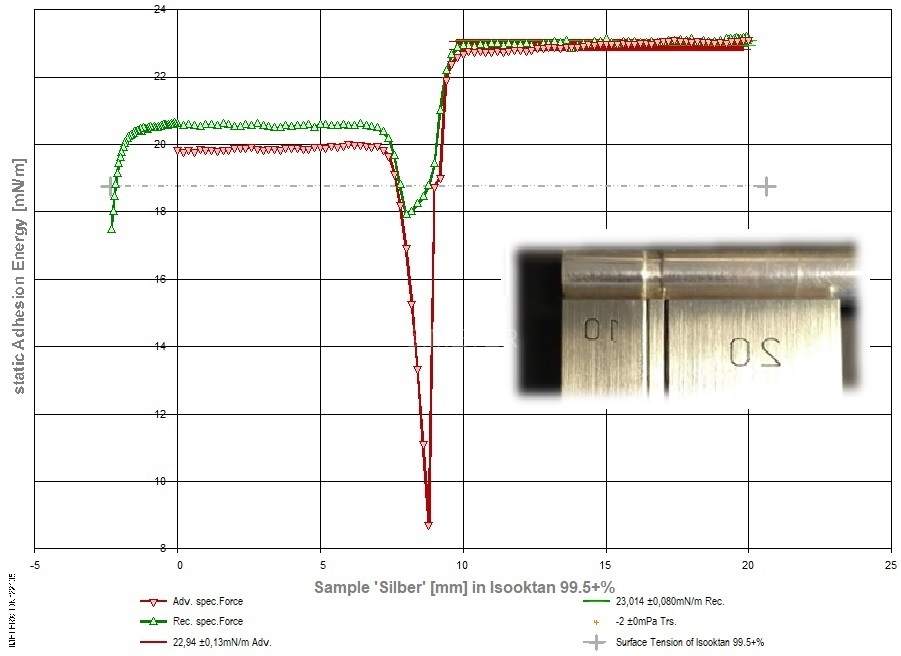

Abb.13: • Silber / Isooktan 99.5+% statische Messung, 0.2mm Abtastung. - Ø8.00 Reinsilber-Zylinderstab mit scharfer Radius-Stufe zwischen h=10.0 bis h=12.0mm. Fugenbreite 2.0mm, Ort 10mm von Stabanfang, dort Ø7.63mm (dr=0.185mm). Das tatsächlich fehlende Volumen durch die Vertiefung wird durch die Auftriebskorrektur, die ja mit einem Zylindervolumen kalkuliert, überkompensiert, sodass scheinbar die ªE über der Stufe ansteigt.

Abb.13: • Silber / Isooktan 99.5+% statische Messung, 0.2mm Abtastung. - Ø8.00 Reinsilber-Zylinderstab mit scharfer Radius-Stufe zwischen h=10.0 bis h=12.0mm. Fugenbreite 2.0mm, Ort 10mm von Stabanfang, dort Ø7.63mm (dr=0.185mm). Das tatsächlich fehlende Volumen durch die Vertiefung wird durch die Auftriebskorrektur, die ja mit einem Zylindervolumen kalkuliert, überkompensiert, sodass scheinbar die ªE über der Stufe ansteigt. (Die Überschreiten der Oberflächenspannung durch ªE zeigt eine statische Überbenetzung durch Isooktan auf der glatten Silberoberfläche an)

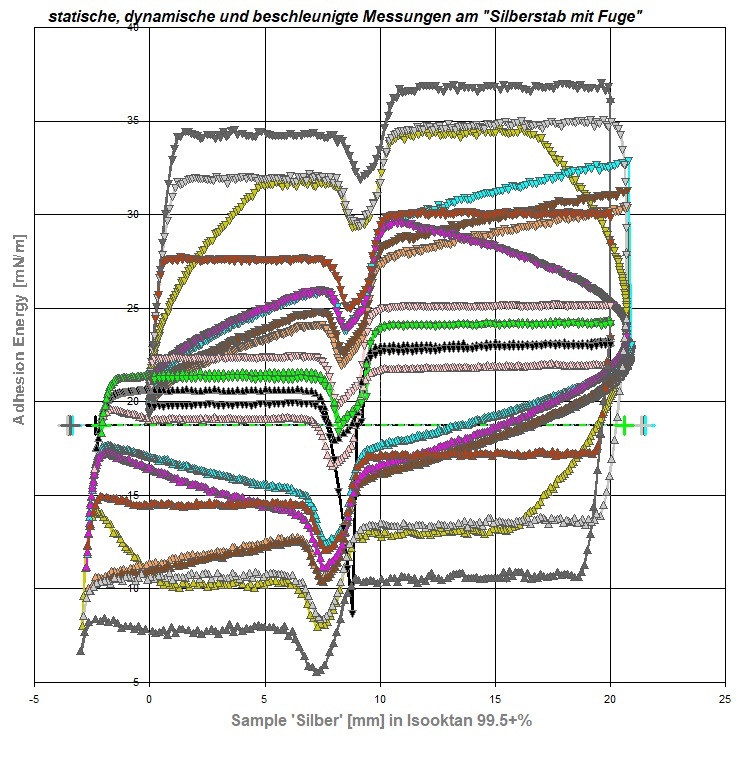

Abb. 16: ªE-Auswirkung der 'Störung' auf Benetzungszustände bei Geschwindigkeiten zwischen 0.6 und 10 mm/s. - Bei Immersions-geschwindigkeit 2.5 mm/s bricht der stationäre, höherenergetische Zustand offenbar durch die Fuge vermittelt ein. Der abrupte ªE-Abfall gerät auf ein Niveau unter dem stationär von mm/s. Die dynamischen ªEa/r -Verläufe zeigen eine hohe Symmetrie.

Abb. 16: ªE-Auswirkung der 'Störung' auf Benetzungszustände bei Geschwindigkeiten zwischen 0.6 und 10 mm/s. - Bei Immersions-geschwindigkeit 2.5 mm/s bricht der stationäre, höherenergetische Zustand offenbar durch die Fuge vermittelt ein. Der abrupte ªE-Abfall gerät auf ein Niveau unter dem stationär von mm/s. Die dynamischen ªEa/r -Verläufe zeigen eine hohe Symmetrie.  Abb.14: Der Advancing-Verlauf: der waagerechte Sims des Prüfkörpers reduziert drastisch die messbare Adhäsionsenergie.

Abb.14: Der Advancing-Verlauf: der waagerechte Sims des Prüfkörpers reduziert drastisch die messbare Adhäsionsenergie.

Abb. 15: ªE-Auswirkung der 'Störung' bei verschiedenen Geschwindigkeiten und -Beschleunigungen übereinander gedruckt. Die Geschwindigkeit der adv-rec-Kurvenzüge variiert zwischen 0 und 1.5mm/s,. - Mit steigender ªE verkürzt sich die vorauseilende Angriffshöhe der Triple Line über dem Fluidspiegel. - eine Phasenbeschleunigung bewirkt keinen Effekt über der Fuge.- Die Adhäsionsenergie präsentiert sich in beiden Bewegungsrichtungen dynamisch verstärkt: adv.-Kraftverstärkt, rec. abgeschwächt. Hystereseinversion.

Abb. 15: ªE-Auswirkung der 'Störung' bei verschiedenen Geschwindigkeiten und -Beschleunigungen übereinander gedruckt. Die Geschwindigkeit der adv-rec-Kurvenzüge variiert zwischen 0 und 1.5mm/s,. - Mit steigender ªE verkürzt sich die vorauseilende Angriffshöhe der Triple Line über dem Fluidspiegel. - eine Phasenbeschleunigung bewirkt keinen Effekt über der Fuge.- Die Adhäsionsenergie präsentiert sich in beiden Bewegungsrichtungen dynamisch verstärkt: adv.-Kraftverstärkt, rec. abgeschwächt. Hystereseinversion.

Fragen, die schon längst geklärt sein sollten sind, wie hoch der Meniskus bei θ = 0°, bzw bei "θ ≤ 0°" steigt und über welche vertikale Länge auf der Feststoffoberfläche die Kraft der Triple Line wirkt:

Eine kleine Studie zur Positionsermittlung der Triple Line sollte diese Fragen antesten. Auch, um geometrische Effekte für Umfangsmessungen unter verschiedenen Benetzungs-Umständen zu beobachten.

Nicht erwartet wurde, dass sich eine anders nur sehr schwierig feststellbare Theorieklärung beim Phänomen der Überbenetzung ergab.

Es wurde ein Silberzylinder an einer Position mit einer scharfkantigen Vertiefung versehen. Sobald das total benetzende Fluid die Oberflächenstörung erfährt, zeigt der Verlauf der gemessene Adhäsionskraft den verursachten Effekt an. - Silber, nicht etwa wegen des Pauli-Zitats in der Einleitung - gewählt wurde nur eine gegenseitig gewiss inerte Stoffkombination. Im Text zu Abb.13. und 14. sind Aufbau und Ergebnis kurz beschrieben. Dem PDF-Prüfbericht ►♦ IDN°22105_Ag-Isookta_TLHM können alle Einzelheiten dieser statischen Messung entnommen werden.

Der dramatische Einbruch der ªE adv. beschränkt also immerhin das Feld möglicher Erklärungen für 'Superwetting-Phänomene' wieder auf anomale Kraftwirkungen an der Dreiphasen Kontaktlinie. Über Ursache und Herkunft der Überschuß-Adhäsion braucht also kein stirnseitiger Casimir-Effekt bemüht zu werden und Triboelektrizität kommt so nicht in Frage. Dann bleibt es bei dem sowohl für die Anschauung als auch für die klassische Theorie paradoxen Ergebnis, nachdem der Körperumfang nicht mehr Meniskusgewicht tragen können dürfte, als es die Oberflächenspannung erlaubt - es aber tut.

"The definition of superhydrophilic and superwetting substrates has not been clarified yet, ... ." Langmuir 2010, 26, 24, 18621–18623 (es ist nur das Zitat gemeint).

Superwetting ist ein Neulandgebiet mit dem Potential, halb-abergläubische Handlungen beim Umgang mit Fluiden und Oberflächen in der Wirklichkeit praktisch erklären zu können.

- Totalbenetzung tritt häufig auf, ist aber für Kontaktwinkelmessungen unzugänglich.

Die dynamischen Messkurven in Abb. 15 zeigen durchweg die bei Überbenetzung typische Inversion der Hysterese. Bei einer Geschwindigkeit von 10mm/s wird die Störung durch die Fuge nivelliert und nur mehr andeutungsweise am ªE-Verlauf erkennbar (Abb.16).

Beim technischen Beschichten oder Ätzverfahren durch Ein- und Austauchen mag es eine optimale Geschwindigkeit für den jeweiligen Vorgang geben, wobei ein Versatz der auf- und ab- bewegten Fließfront die Struktur unverzerrt im ªEa,ªEr -Verlauf abbildet (im Beispiel ca. 0.65 mm/s, rotbraune Kurve = grün in Abb.16). Weiterhin, kann, wie bei der kritischen Geschwindigkeiten von 2.5 mm/s im Beispiel, ein Sprung im ªE -Verlauf auftreten, der hier hochwahrscheinlich durch die Fuge ausgelöst (vgl. Abb.16, als PDF-Prüfbericht ►♦ IDN°22480 - SeqA_N°3). Offenbar liegt zumindest eine latente Spannung bei einer gewissen Phasengeschwindigkeit vor, die den Energiesprung aus einem stationären Zustand in einen anderen stationären Zustand speist.

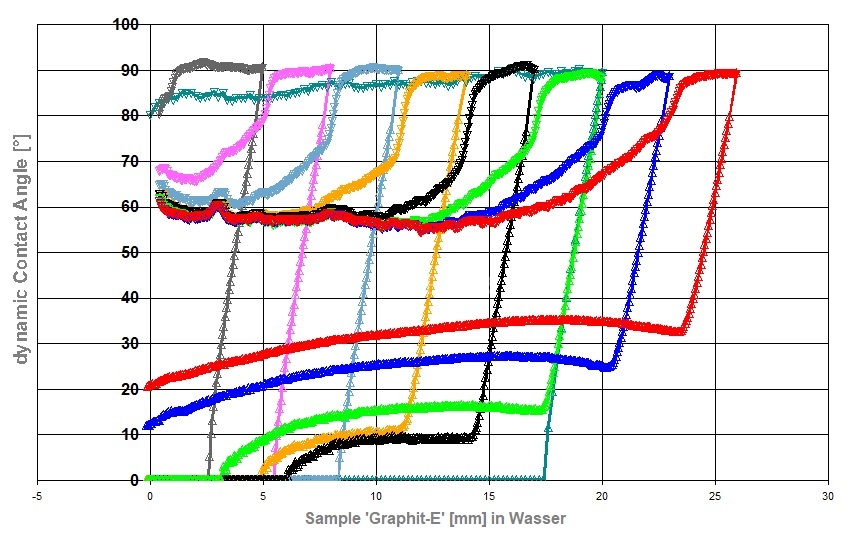

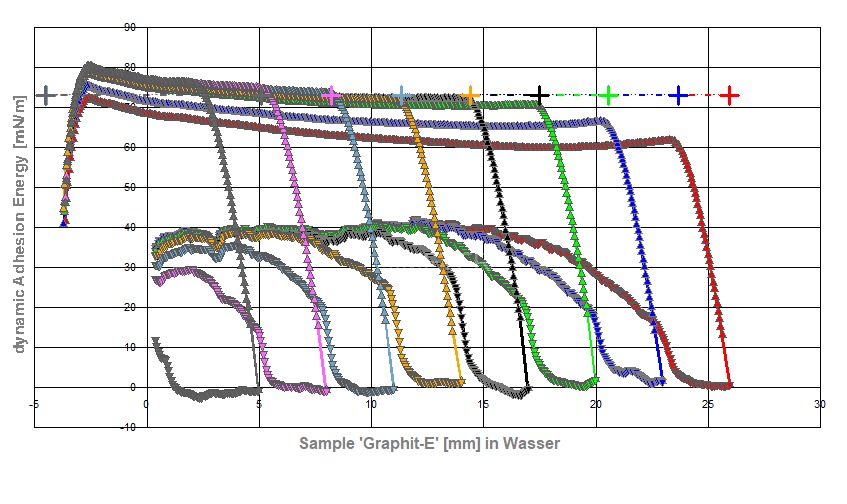

[Graphit / Wasser: Benetzung und Oberflächenhysterese]

Stufenweise Verlängerung der Benetzungsstrecke auf der Oberfläche einer Graphit-Elektrode, ungewöhnliche Effekte einer Mehrfachbenetzung.

Abb.17: Kontaktwinkel bei stufenweiser Benetzung einer Graphitelektrode (mit Animation bei Klick). Immersionstiefen: Erstmessung (20mm), dann bis 5mm, 8mm, 11mm, 14 mm, 17mm, 20mm, 23mm und zuletzt bis 26mm. Die ersten 5mm Elektrodenlänge wurden zur der letzten Messung 8x von der Phasengrenzlinie überfahren.

Abb.17: Kontaktwinkel bei stufenweiser Benetzung einer Graphitelektrode (mit Animation bei Klick). Immersionstiefen: Erstmessung (20mm), dann bis 5mm, 8mm, 11mm, 14 mm, 17mm, 20mm, 23mm und zuletzt bis 26mm. Die ersten 5mm Elektrodenlänge wurden zur der letzten Messung 8x von der Phasengrenzlinie überfahren.

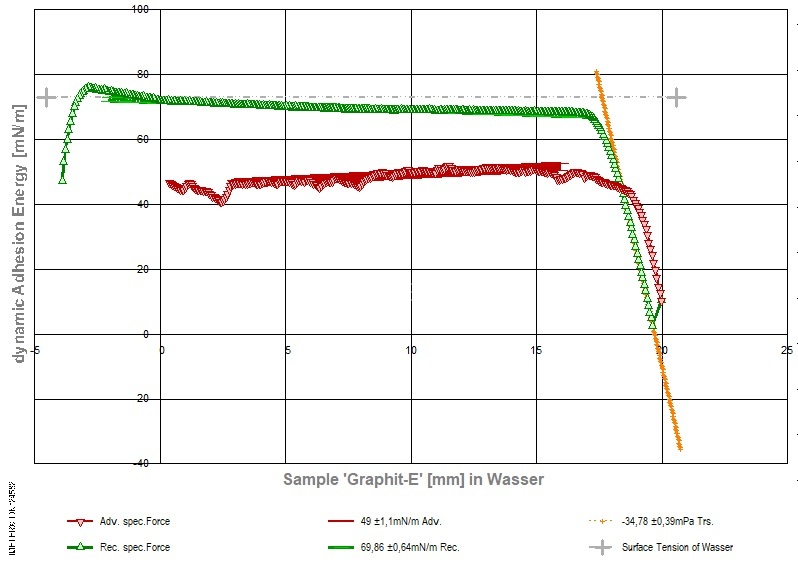

In den Abb. 17. und 18. sind die Ergebnisse einer stufig durchgeführten Benetzung an einer zylindrischen Grafitelektrode zusammengefasst. Die beiden Darstellungen in Winkelgraden und Adhäsionsenergie zeigen Vorzeichenverkehrt selbe Verläufe an. Alle ªE - Messkurven zeigen einen vollständigen Verlauf auch da, wo kein Kontaktwinkel mehr vorliegt bzw. "θ = 0°". Ein quasi-Superwetting durch mikrostrukturierte Oberfläche ist wahrscheinlich.Mit einem Klick auf Diagramm Abb.17 oder Abb.18 wird die Sequenz des Vorgangs in einem animierten Diagramm vorgeführt.

Der Kontaktwinkel von Wasser auf Graphit sollte bestimmt werden, da kaum präzise Referenzwerte aufzufinden sind. Eine Graphit-Stabelektrode wurde in einer M4 Standardmess-Sequenz gegenüber Wasser analysiert. Es zeigten sich ungewöhnlich drastische Hystereseeffekte durch zuvor erfolgte Wasser-Benetzungen.

Abb.18: Adhäsionsenergie bei stufenweiser Benetzung einer Graphitelektrode (mit Animation bei Klick)

Abb.18: Adhäsionsenergie bei stufenweiser Benetzung einer Graphitelektrode (mit Animation bei Klick)

Nach einer Erstmessung von 0 bis 20mm Immersion, folgte eine erste Wiederholung bis 5mm, dann eine zweite bis 8mm, eine dritte bis 11mm Tiefe und so fort (+3mm).

Die jeweils frisch erreichte Oberfläche zeigt im Vorwärtsgang der Erstbenetzung eine Benetzungsneutralität (Benetzbarkeit 0%, θ ~ 90°), und approximiert über drei Wiederbenetzungen ªEd,a~40 mJ/m² bzw. θd,a~60° als Endwert. - Ein definitiver Endwert würde bei unbekannter Materie wohl einige Wiederholungen mehr erfordern. Die Rückzugskurven machen eindeutig klar, dass ein Gleichgewichtswert nicht erreicht wurde. Bei der Rückwärtsbewegung der Fließfront wird zuerst totale Benetzbarkeit erzielt, die sich deutlich abbaut und in der letzten Messung bereits auf ªEd,r ~60 mJ/m² abgesunken d.h. auf θd,r ~35° angestiegen ist.

Die anfänglich extreme Kontaktwinkelhysterese schwächt sich mit der Behandlung ab. Kontaktwinkelangaben für Graphit können mit θ=30-50° nicht genau sein. Genauere Werte wären hier eher falsch, wenn nicht spezifiziert ist, unter welchen Umständen sie ermittelt wurden.

Viele IMETER-Mess/Steuer/Regel Anwendungen sind durch einen spartanischen Aufbau und der eindeutigen physikalischen Rückführbarkeit aller Messgrößen genau beschreibbar. Ausrüstung, Aufbau und Ausführung der Abläufe sind dermaßen exakt, dass Ergebnisse ernst genommen werden müssen. Zumal es oft so ist, dass die abgeleiteten Eigenschaften, als Resultate aus der unmittelbarsten Effektbeobachtung stammen. Das ist sozusagen eine ontologisch basierte Messtechnik - die (anders als AFM) im human-sensorischen Mesokosmos operiert und thermodynamisch skaliert. Die optische Kontaktwinkelmessung ist physikalisch nachrangig, da beäugte Tropfenausprägungen primär durch die Oberflächenspannung des Fluids und Kraftentfaltung der Triple Line determiniert sind. Auch ist bei der Goniometrie nicht einfach in Erfahrung zu bringen, welche Oberflächenspannung das Fluid im bemessenen Tropfen tatsächlich hatte.

Abb. 19: Graphit-Wasser: Sequenz A - dyn. Kontaktwinkel-Messung (0.3mm/s) Veränderliche Kontaktwinkel in der Sequenz; besonders Bemerkenswert: bei Annäherung des Immersionstiefpunkts fällt die ªE ab, bzw. der Kontaktwinkel steigt an auf Werte Erstbenetzung.

Abb. 19: Graphit-Wasser: Sequenz A - dyn. Kontaktwinkel-Messung (0.3mm/s) Veränderliche Kontaktwinkel in der Sequenz; besonders Bemerkenswert: bei Annäherung des Immersionstiefpunkts fällt die ªE ab, bzw. der Kontaktwinkel steigt an auf Werte Erstbenetzung.

►♦ IDN°24605_PDF_zur_Messung7 (grün in Abb.17)

►♦ IDN°24582_PDF_Messung7_einer_Screeningequenz (Abb.19)

Die Graphitprobe zeichnete sich durch eine hohe Sauberkeit aus. Das zeigt sich an der Oberflächenspannung des Wassers. - Vor und Nach einer Messsequenz und auch innerhalb eines Screenings wird die Oberflächenspannung der Messflüssigkeit standardmäßig überprüft. Der Graphit-Wasser-Kontakt beließ die Oberflächenspannung von Wasser auch beim korrekten Wert. Das ist erwähnenswert, da viele Oberflächen Substanz an die Messflüssigkeit abgeben, was besonders deutlich bei Wasser merklich ist, wo die Oberflächenspannung besonders empfindlich mit einem Einbruch der Spannung auf organische Moleküle in der Oberfläche reagiert.

Graphit-Elektroden werden weit verbreitet in der Elektrochemie eingesetzt. Dass Eigenschaften der Grenzschicht und Phasen-Effekte das Anwendungsverhalten modifizieren, versteht sich von selbst.

Spezifikationen* IMETER M4

*typische Spezifikationswerte bei IMETER 6/7

-

-

-

-

-

-

- Probenformate d x h max 32 x 60 mm, kubisch oder zylindrisch (Standardmesszelle)

- Auflösung: 0.01°, 0.01 mN/m (Abhängig von Probendimension)

- Reproduzierbarkeit: ±0.02mN/m

- Messbereich: 0 - 180°, -1000 bis +1000 mN/m

- dynamische Messgeschwindigkeit: < 0.001 bis >15 mm/s

- statische, dynamische, teil- und vollbeschleunigte Immersionsmessungen

- Serienautomatik - systematische Variationen der Umstände - empirische Optimierung

- Temperaturbereich: -40°C bis 190°C

- max. Messdauer einer Messung: 21 Tage

-

-

-

-

-

M4-Messungen können unter allen Umständen ausgeführt werden, die ausreichend kontrolliert dargestellt werden können. Durch die universelle Konfigurierbarkeit sind einige Dimension ziemlich frei wählbar. Auflösung und Messbereiche können generell über Eigenschaften der verwendeten Komponenten (Hardware: Positionierung, Dynamik, Kraft- und Temperaturmessung, Dimensionierungen) angepass

-

-

-

-

-

- Automatische Auswertung zu GxP-konformen Prüfberichten.

- Aufwendungen zur Nachbearbeitung, Ergebnisverwaltung, für Laborjournale, Ablagewesen, Produktionsübersichten etc. entfallen weitgehend;

- IMETER verbraucht sehr wenig Energie, Arbeitszeit oder andere Ressourcen.

- Erzeugte Messergebnisse sind detailliert rückführbar und beweiskräftig.

- Durch die mit IMETER dargestellte Metrologie können Aufwendungen durch Audits, Prüf- und Nachweispflichen reduziert und möglicherweise vereinfacht oder - da komplett wissenschaftlich begründet - umgangen werden.

- -------------------------

-

-

-

-

- IMETER ist im Wesentlichen ♦ anthropozentrisch anwenderfreundlich, ♦ eine Software ♦ ein intelligentes ♦zeitloses ♦gutmütiges und ♦offenes ♦System